La Resilienza della Laguna di Venezia tra Cambiamenti Climatici e Innovazione

La Resilienza della Laguna di Venezia tra Cambiamenti Climatici e Innovazione

Il 2 aprile, We are here Venice (WahV) ha preso parte al workshop organizzato dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR e dall’Università di Padova nell’ambito di RESTORE, un progetto finanziato dal PNRR e coordinato dal Dipartimento ICEA dell’Università di Padova, focalizzato sulla vulnerabilità della Laguna di Venezia sotto un nuovo punto di vista. In presenza di numerosi attori della ricerca scientifica e della gestione del territorio veneto, WahV ha presentato i primi risultati del progetto Vital esprimendo il potenziale della rigenerazione delle barene come fattore critico per la conservazione dell’equilibrio ecosistemico della laguna.

Le considerazioni attorno alla vulnerabilità della laguna sono cambiate in modo significativo nel corso del tempo: se in passato l’attenzione era focalizzata principalmente sulle inondazioni della città, oggi il focus è sulle morfologie lagunari. Queste ultime sono in pericolo perché sottoposte a pressioni sempre più intense a causa di fenomeni erosivi dovuti al vento e alle onde, deficit di sedimenti, subsidenza e cambiamenti climatici.

Il progetto RESTORE affronta queste sfide attraverso una ricostruzione tridimensionale della complessa stratigrafia olocenica [1] dell’intera laguna, sfruttando tecnologie all’avanguardia per descrivere in dettaglio le eterogeneità del sottosuolo. Parallelamente, si sviluppano modelli numerici 3D per simulare l’evoluzione delle barene e dell’intero sistema lagunare in diversi scenari futuri, considerando variabili come l’innalzamento del livello del mare, la temperatura e altri fattori di pressione.

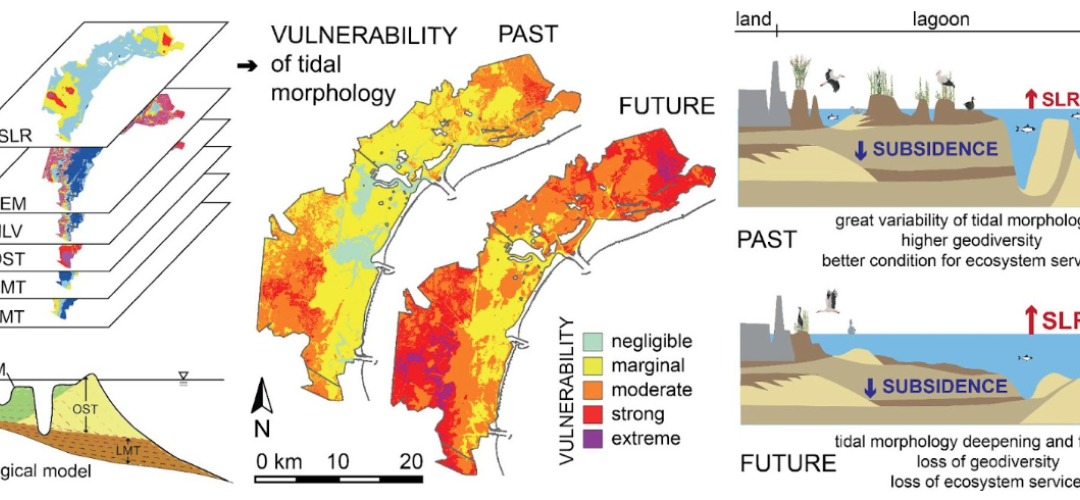

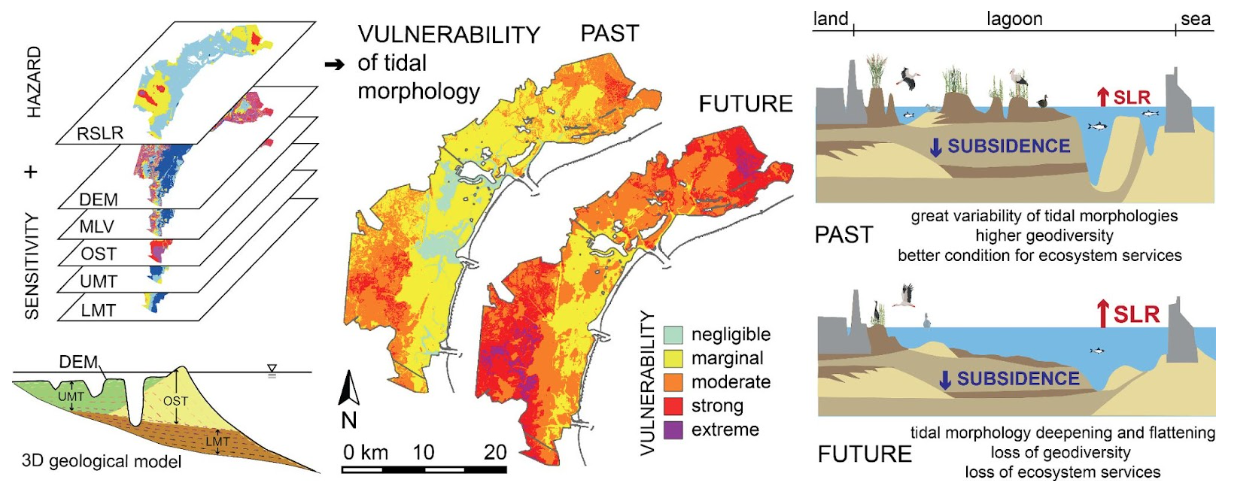

Il progetto intende anche quantificare la subsidenza [2] passata e futura, nonché i livelli previsti di innalzamento del mare, per comprendere le dinamiche su scala temporale e valutare la vulnerabilità relativa delle diverse morfologie. Infine, studia la vulnerabilità delle morfologie lagunari al relativo innalzamento del livello medio del mare, integrando analisi del rischio con valutazioni di sensibilità per identificare le aree più esposte e delicate. La Figura 1 (Tosi et al., 2024 [3]), propone la rappresentazione grafica di questo approccio che riporta, al centro, le mappe di vulnerabilità, passata e futura, ottenute combinando le mappe di sensitività e quella dell’innalzamento relativo del mare (RSLR), a sinistra. Quest’ultimo è la combinata di subsidenza e innalzamento del mare conseguente al cambiamento climatico come riporta la porzione più a destra della figura.

Nel corso del workshop, delle ricercatrici dell’Università di Padova, hanno illustrato le conseguenze per Venezia degli scenari previsti dal IPCC rispetto ai cambiamenti climatici globali (SSP)[4]: in un’ipotesi ottimistica di basse emissioni di gas serra/climalteranti (SSP1-2.6, con neutralità climatica entro il 2050), l’aumento medio globale del livello marino si attesterà tra i 4 e i 6 mm/anno, con un incremento complessivo di circa 70 cm entro il 2100. Al contrario, nello scenario peggiore (SSP5-8.5, ovvero un “business as usual” senza riduzioni significative delle emissioni), l’innalzamento annuale supererebbe i 10 mm, con un aumento previsto oltre i 120 cm entro il 2100.

Nelle aree soggette a subsidenza come la Laguna di Venezia, questi effetti si amplificano ulteriormente: il livello del mare rispetto alla terra ferma cresce qui a un ritmo accelerato in quanto quest’ultima si inabissa. Questo aumenta ulteriormente il rischio di erosione costiera e di allagamenti perché la frequenza di inondazione aumenta e l’acqua si muove con maggior energia. I dati storici mostrano un’evoluzione preoccupante: il tasso di innalzamento medio annuo del livello del mare è passato da 1,4 mm (1901–1990) a 3,6–4 mm nel periodo 2005–2025. Negli ultimi 38 anni, i rilevatori della laguna hanno registrato una media di 5,1 mm/anno, con oscillazioni locali comprese tra 2,8 mm e 6,9 mm.

I dati storici su Venezia mostrano un’evoluzione preoccupante per l'effetto combinato della subsidenza e l'innalzamento medio del livello del mare.

La Dott.ssa Angela Aldrigo del Centro Maree del Comune di Venezia ha condiviso dati rilevati dall’Istituto: dal 2020, il sistema Mo.S.E. è stato sollevato già 102 volte per contrastare le alte maree, come previsto dal piano di attivazione per eventi superiori ai 110 cm. Nonostante ciò, la frequenza delle maree che superano questa soglia è in aumento: si è passati da 24 eventi tra il 2009 e il 2013 a una media di 12 all’anno negli ultimi anni, con un incremento del 140%. Tuttavia, anche con l’utilizzo del Mo.S.E., una marea di 110 cm lascerebbe allagato circa il 12% della città storica, evidenziando la vulnerabilità persistente di Venezia.

Attualmente, l’innalzamento del mare nella laguna è stimato in circa 3,5 mm/anno, a cui si aggiunge una subsidenza di circa 1,5 mm/anno. Ciò significa che Venezia perde in media 5 mm di quota ogni anno rispetto al livello marino. Con previsioni che indicano un aumento tra 24 e 32 cm entro il 2050, eventi estremi come l’alluvione del novembre 2019 potrebbero diventare sempre più frequenti, delineando una nuova “normalità” per la città e il suo ecosistema lagunare [5].

Con previsioni che indicano un aumento tra 24 e 32 cm entro il 2050, eventi estremi come l’alluvione del novembre 2019 potrebbero diventare una nuova “normalità” per la città e il suo ecosistema lagunare.

In questo scenario complesso e in continua evoluzione, il ripristino delle morfologie lagunari, in particolare delle barene, si configura come una proposta concreta e attuabile per adattarsi ai cambiamenti climatici. Questi interventi non solo possono contribuire a mitigare gli effetti dell’innalzamento del livello del mare e della perdita di biodiversità, ma offrono anche un’opportunità per conservare un biotipo unico, che rappresenta l’identità ecologica e culturale della Laguna di Venezia. Ai tempi della Serenissima, la cittadinanza veneziana si è fatta carico della cura e della salvaguardia di questo paesaggio, riconoscendone il valore strategico e simbolico. Continuare su questa strada significa non solo proteggere un patrimonio ambientale, ma anche rinnovare una tradizione di resilienza profondamente radicata nella storia della città.

Note:

[1]Stratigrafia olocenica si riferisce allo studio dei depositi e degli eventi geologici avvenuti durante l'Olocene, l'attuale periodo geologico, che è iniziato circa 11.700 anni fa.

[2]Per subsidenza si intende ogni movimento di abbassamento verticale della superficie terrestre, indipendentemente dalla causa che lo ha prodotto. L'abbassamento del suolo può essere legato a cause naturali, quali i processi tettonici, i movimenti isostatici e le trasformazioni chimico-fisiche (diagenesi) dei sedimenti per effetto del carico litostatico o dell'oscillazione del livello di falda. Inoltre alcuni aspetti dell'attività antropica possono influenzare in modo considerevole il fenomeno o addirittura determinarne l'innesco (ISPRA, accesso al sito al 23.04.2025)

[3]Tosi, L.; Da Lio, C.; Cosma, M.; Donnici, S.; Vulnerability of tidal morphologies to relative sea-level rise in the Venice Lagoon, Science of The Total Environment, Volume 931, 2024, 173006, ISSN 0048-9697.

[4]Gli Shared Socioeconomic Pathways (SSP) sono scenari sviluppati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) per descrivere differenti futuri possibili in relazione alle emissioni di gas serra e agli impatti climatici. Ogni scenario combina traiettorie socioeconomiche con livelli diversi di mitigazione.

SSP1-2.6: rappresenta uno scenario di sviluppo sostenibile, con forti politiche climatiche e un obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. Prevede un contenimento dell’innalzamento delle temperature globali sotto i 2°C e una crescita moderata del livello del mare.

SSP5-8.5: conosciuto come lo scenario “business as usual”, ipotizza un mondo che continua a basarsi fortemente sui combustibili fossili, senza significative politiche di riduzione delle emissioni. È lo scenario con i maggiori impatti climatici, inclusi un forte aumento delle temperature e un significativo innalzamento del livello del mare.

Questi scenari sono strumenti fondamentali per la modellazione climatica e la pianificazione di strategie di adattamento e mitigazione (IPCC Focal Point Italia, accesso sito web al 23.04.2025).

[5]Cavaleri, L.; Bajo, M.; Barbariol, F.; Bastianini, M.; Benetazzo, A.; Bertotti, L.; Chiggiato, L.; Ferrarin, C.; Umgiesser, G.; Trincardi, F. The 2019 Flooding of Venice and Its Implications for Future Predictions. Oceanography 2020, 33, 42–49.

◾